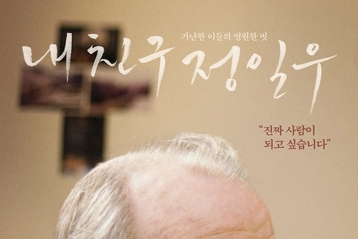

한국전쟁 그리고 분단의 상처가 고스란히 배어 있는 미군 기지촌에 해외로 입양된 혼혈인들의 방문이 부쩍 늘고 있다. 이에 맞춰 파주의 시민사회단체도 기지촌 역사 올레 프로그램을 마련해 시민들과 함께 기지촌 탐방을 하고 있다. 파주바른신문은 30여 년 기지촌 사람들의 삶을 기록해온 현장사진연구소와 공동으로 미군위안부와 아메라시언의 삶을 조명한다. 그 첫 번째로 최근 파주를 방문해 어머니를 애타게 찾고 있는 김수경 씨의 사연을 소개한다.

미국 조지아 주에서 살고 있는 김수경(51. 미국명 Kimberle Holmquist) 씨가 아들과 딸 두 자녀를 데리고 파주시의회를 방문 이평자 의장과 박찬규 국장을 만났다. 김 씨는 어머니를 찾아달라고 애원했다. 김 씨는 또 문산 선유리에서 미군위안부 자치회장을 한 박묘연 씨를 찾아 어머니의 이름을 대며 소식을 기대했다.

김수경 씨의 출생 기록은 1967년 5월 2일 서울 쌍문동에 있는 한국사회봉사회가 시험지 3장에 나누어 기록한 인적사항이 전부이다. 이 입양서류에는 출생, 양육상황, 특성, 신체 발달 상황, 건강 등 개인 정보와 아버지와 어머니에 관한 내용이 한문으로 기록돼 있다. 손으로 흘려 쓴 한자 뜻풀이는 파주시청 퇴직 공무원 강석재 전 국장이 맡았다.

김수경 씨는 1966년 7월 7일 파주군 주내면 봉서리에서 태어났다. 조산원은 문산 김도협병원이다. 김 씨의 어머니 김남주(74) 씨는 경북 영천에서 4남매의 장녀로 태어나 20살 때 취업을 위해 서울에 왔다. 어머니는 친지의 소개로 1965년 5월께 파주 봉서리(현재 통일공원 자리)에 주둔하고 있던 미군 아버지를 만나 살림을 차렸다.

백인 미군 아버지는 어머니와 살림 시작 7개월째 되던 1965년 12월께 미국으로 돌아갔다. 어머니는 당시 임신 4개월이었다. 미국으로 돌아간 아버지는 현재까지 소식을 알 수가 없다.

어머니 김남주 씨는 남편의 갑작스런 출국에 당황했지만 곧 다시 돌아 올거라는 기대를 버리지 않았다. 어머니는 만삭의 몸으로 문산 김도협병원을 찾았다. 김도협병원은 현재 한진약국 옆에 있었던 것으로 알려졌다.

어머니는 1966년 7월 7일 딸을 출산했다. 이름을 김수경으로 지었다. 어머니는 7개월간 모유를 먹이며 직접 키웠다. 그러나 생계가 어려워지자 봉서리 마을에 자녀가 없이 혼자 살고 있는 노순자(당시 40세) 씨에게 매달 4,000원을 주는 조건으로 딸의 보육을 위탁했다.

어머니는 딸의 해외입양을 마음먹었다. 서울 흑석동의 양자기관 등 여러 곳을 알아봤다. 그러나 소규모의 입양단체가 믿음이 가지 않았다. 딸의 장래를 위해 공인된 곳을 찾았다. 기지촌 자치회장의 소개로 한국사회봉사회로 결정했다.

한국사회봉사회는 딸 김수경 씨의 입양 당시의 모습을 이렇게 기록하고 있다. “성격이 활달하고 체격은 뚱뚱하며 나이에 비해 큰 편이다. 둥근 얼굴에 웃을 때는 볼이 오목해져 귀여움이 넘쳤다. 낯을 가리지 않아 남녀 누구에게도 잘 안겼다. 잠 투정을 좀 하는 편이나 머리와 이마를 만져주면 쉽게 잠이 들었다. 머리색은 짙은 갈색에 눈빛은 파란색이며 쌍커풀에 피부색이 하얗고 부드러웠다.”

한국사회봉사회는 딸 김수경 씨의 입양서류에 미군 아버지와 어머니 김남주 씨의 인적사항에 대해서도 기록해 놓았다. “미국 출생인 미군 아버지의 나이는 22살로 계급은 상병이며 미혼이었다. 학력 등은 알 수 없지만 키와 몸집이 큰 건강한 체격이었다. 성격은 괄괄하고 셩격은 좀 까다로운 편이었다.”

어머니 김남주 씨에 대해서는 “21살의 한국 여인으로 보통 키에 몸집은 날씬한 편이며, 미간이 길어 미인형이고, 성격은 내성적에 온순하고 유순하며 차분한 편이다.”라고 기록했다.

김수경 씨 가족은 파주 봉서리 고향 주민을 만나고, 아버지가 근무했던 미군부대 터(통일공원)를 찾았다. 또 1960년대 기지촌 자치회장을 했던 박묘연 씨를 만나 어머니 소식을 물었다. 박묘연 씨는 이들 가족을 일일이 끌어안고 눈물을 보이며 이렇게 말했다.

“얘네들이 무슨 잘못이 있습니까? 다 나라가 힘이 없어서 그랬던 것 아닙니까? 날이 갈수록 어머니를 찾는 사람들이 계속 늘어나고 있습니다. 정부나 파주시청이 어머니 찾기 전담부서를 만들어 도움을 줘야 합니다. 그게 어려우면 시민단체라도 그 역할을 대신해 주면 정말 좋겠습니다. 지금 어머니들은 나이가 많아 세상을 떠나고 있습니다.”

이용남 선임기자