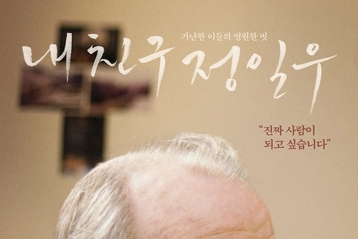

현장사진연구소가 1980년대 민주화운동 사진집 준비를 위해 처박혀 있던 필름 뭉치를 꺼냈다. 20년 된 스캐너를 살살 달래가며 필름 속 사연을 끄집어냈다. 서울대생 김세진, 이재호, 박종철, 조성만, 연세대 이한열, 전남대 박승희, 안동대 김영균, 경원대 천세용, 명지대 강경대, 성균관대 김귀정 등등이 스캐너에 연결된 컴퓨터 화면에 살아났다.

사진은 1991년 5월 18일 서울 연세대 앞 경의선 철길에서 분신해 굴다리 아래로 떨어진 여성 노동자의 모습이다. 기자는 당시 명지대생 고 강경대 열사의 영결식을 취재하고 있었다. 장례행렬이 연세대 정문 앞을 지날 때 굴다리 위에서 불기둥이 치솟았다.

사진기자 10여 명이 굴다리 아래로 내달렸다. 기자는 현장 전체를 확인할 수 있는 앞쪽에 자리를 잡았다. 두서너 명의 시민들이 웃옷을 벗어 불을 껐다. 그 뒤로 발을 동동 구르는 시민들과 오른쪽의 사진기자들을 한 프레임에 담아 단숨에 필름 21컷을 넘겼다.

다음 날 ‘야만적인 한국의 사진기자’라는 제목으로 짤막한 홍콩발 기사가 하나 떴다. 사람이 불에 타는데도 사진만 찍고 있다는 지적의 기사였다. 정면에서 사진을 찍은 기자는 그 비판의 주인공이 됐다.

솔직히 기자는 그때 불을 꺼야 한다는 생각을 전혀 하지 못했다. 더 솔직하게는, 못한 것이 아니라 안 한 것이었을 게다. 다른 기자들보다 더 좋은 사진을 찍어야겠다는 생각뿐이었고, 약간의 변명을 한다면 5월 8일 파주 광탄면 출신 김기설 전민련 사회부장의 서강대 분신을 사진으로 남기지 못했다는 아쉬움이 머릿속을 떠나지 않고 있었을 때였다.

기자는 홍콩 기자의 지적에 대해 이렇게 반론을 제기했다.

“사진가들이 불을 꺼 그 생명이 살아난다면 당연히 카메라를 던져버리고 뛰어들어야 했을 것이다. 그러나 수십여 명의 시민들이 운집해 있는 그 현장에서 사진가는 그 기록을 멈추지 않아야 하는 것 아닌가?”

그런데 그렇게 주장했던 기자의 항변이 27년이 지난 지금에 와서도 개운치 않은 것은 무슨 까닭일까?

이에 대한 시민 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 특히 파주 발전과 시민의 알권리를 위해 애쓰는 지역 언론의 생각을 듣고 싶습니다. 의견을 현장사진연구소 이용남 사진가(010-9045-7600)에게 카톡이나 이메일 site1988@naver.com으로 보내주시면 고맙겠습니다.